今回は、加藤が8月に投稿したnote記事やツイートを確認します。ツイートは552あったようです(リツイート含む)が、今回はあまり扱いません。noteの記事のうち3つを今回の対象にします。

8月10日、加藤はnoteに「中島裕介に応えて(1)」を投稿

中島裕介に応えて(1)|加藤治郎 @jiro57|note(ノート) https://t.co/OhP8HSYjHG

— 加藤治郎 (@jiro57) 2019年8月10日

連載です。ご高覧いただければ幸いです。

note.com

加藤の記事前半については、事態に即して理解できると思います。「つまり、私は、自分で自分を裏切ったのである。」というあたりから、各方面への謝罪や反省が行われるのかと思いました。しかし、「また、私は、理想の読者を期待した。それは無理な願いであった。」という方向へドライブしていった後半については、やはり、かなりおかしいと思います。

8月の投稿があったときも、加藤の『TKO』(五柳書院、1995)を一応引っ張り出してきて、「言葉を危機に 『びあんか』をめぐって」を読んでみました。加藤は8月12日に全文を公開しています。

「言葉を危機に」には、あくまで水原の第一歌集『びあんか』に収録された歌に対する、加藤らしい評が書かれています。ただ、「加藤が水原の歌についてどう考えているか」が書かれているのであって、水原の容姿や人格等について書かれているわけではありません。『びあんか』刊行当時の、水原の歌に対する加藤の評価と、水原の容姿に対する加藤の「評価」*1をミューズ扱いをしていたことは両立しえます。

ですから、

また、私は、理想の読者を期待した。それは無理な願いであった。つまり、今まで私が書いたテキストを読んで判断してほしいということであった。

というのは、明らかにおかしい(あるいは筋違いの〈甘え〉が強すぎる)のです。加藤のいう「理想の読者」とは「加藤が水原の歌を褒めていた。だから、加藤が水原をミューズ扱いしてもいい」という、加藤にとって都合の良い(加藤の権威に負けた)、全く道理の通らない理由付けをする者のことなのです。

2月の「ミューズ」発言時点から、私はツイートや時評で「ミューズで他人を評するのは、その一語だけでアウトだ」と繰り返し書きました。それにも関わらず、「中島らは〈加藤にとって都合がよい読者〉じゃなかったから、自分は炎上した」とでも言わんばかりの記事を書いて、「中島裕介に応える」を始めたのですから、私は内心大変呆れたのでした。「やはり時間を空費したのだな」と。

加藤さん、応答を開始されたこと、ありがとうございます。この一回のみでもご指摘したくなることがたくさんあるのですが、ある程度の分量がたまるまでお待ちしようと思います。 https://t.co/uBoCYrx9xX

— 中島裕介 (@yukashima) 2019年8月11日

8月12日、加藤はnoteに「中島裕介に応えて(2)」を投稿

中島裕介に応えて(2)|加藤治郎 @jiro57|note(ノート) https://t.co/sulZlNdbXM

— 加藤治郎 (@jiro57) 2019年8月12日

資料として「言葉を危機に 『びあんか』をめぐって」という評論をアップしました。

この記事(2)については、はっきり言って「中島裕介に応えていない」ので、なにも言いようがありません。加藤が「言葉を危機に」を書いた頃の回顧をしているだけで、中島が書いた内容には何一つ応えていませんし、これまでの私の指摘を何一つクリアしていません。何ら「ミューズ」発言を自己弁護しうるものになっていません。

記事を読んだ後の私の反応ツイートです。

加藤さん、ありがとうございます。はっきりと申し上げますが「だから何?」です。わたしの名前を挙げておいて、こちらの応答でなく、自分語りばかりされても迷惑です。 https://t.co/RmYe4sXvXD

— 中島裕介 (@yukashima) 2019年8月13日

「中島が加藤さんにつっかかってる」という方がおられる、と拝聞しました。

— 中島裕介 (@yukashima) 2019年8月13日

まずは、加藤さんのnoteの(2)をご覧いただきたいです。同記事文中、タイトル以外に「中島」という文字列が一回でも出てきますか? https://t.co/puGLItUu9h

そして、加藤さんの記事(2)が中島の文章への応答としてどのように機能するのかご説明ください。

— 中島裕介 (@yukashima) 2019年8月13日

「応答」の体裁をとって、自分語り(ご自分の得意な昔話)に持ち込んで、中島の書いた内容とは無関係な方向へ話題をずらすなら、さすがに「おかしい」としか言えないのでは?

なるほど、「記事の一部を切り出しただけだ。待つべきだ」というご意見はありうる。しかし、それならば、文章の分量をご自分でコントロールできるウェブ媒体である以上、加藤さんは然るべき分量を書き溜めてから、まとめて掲出すべきだったのではないか。

— 中島裕介 (@yukashima) 2019年8月13日

「短歌往来」の「ニューウェーブ歌人メモワール」の一部分を自分で切り出し、前後の説明が不足したから失敗した、という2月の反省がまったく活かされていない。

— 中島裕介 (@yukashima) 2019年8月13日

なお、これらのツイートに対しても、加藤は反応を示しませんでした。

8月19日、加藤はnoteに「中島裕介に応えて(3)」を投稿

中島裕介に応えて(3)|加藤治郎 @jiro57|note(ノート) https://t.co/34U3cdnmv2

— 加藤治郎 (@jiro57) 2019年8月19日

「ミューズ」という語について書いています。ご高覧いただければ幸いです。

第一段落

これも、最序盤の

Twitterで、水原紫苑をニューウェーブのミューズだと発言したことは、時代錯誤の妄言であるというほかない。二重三重の錯誤がある。

という反省が、全体的に記述されるものとして読み始めました。

第二段落

続く段落の冒頭、

まず第一に、これは私個人の回顧であり、ニューウェーブの仲間たちには全く関わりのないことである。

は、唐突に、自身の回顧として記述することの正当性を訴えているように読めます。次の段落冒頭が「第二の錯誤は、安直にシュルレアリスムの「ミューズ」に結びつけたことである。」と始まるため、「第一の私(加藤)の錯誤は」*2と始まっていれば、「二重三重の錯誤」について記述されているようには読めます。そうすると、

(修正文案(1))第一の、私(加藤)の錯誤は、これは私個人の回顧であり、ニューウェーブの仲間たちには全く関わりのないことである。

となり、錯誤の内容の説明として①私(加藤)個人の回顧であること、②ニューウェーブの仲間たちには全く関わりのないこと、が挙がることになってしまい、いまいち意味が通りません*3。この加藤の文章を(短歌的な言い方を使って)「迎えて読む」ならば、

(修正文案(2))第一の、私(加藤)の錯誤は、私個人の回顧であることに甘えた点である。ニューウェーブの仲間たちには全く関わりのないことであり、不必要に巻き込むべきではなかった。

と修正するほうが、後々の記述へとつながるのではないでしょうか。

また段落後半の

「フォルテ」同人の中で異彩を放った水原を「ミューズ」と言ったのは、その存在にインスパイアされたという個人的な思いなのである。それ自体、素朴な発想だった。そして「ミューズ」という語に対する人々の共通認識への理解がなかったのである。

という一節は、加藤の読解力が、文筆家としては問題のある水準にあることを示しています(その理由は後述します)。あるいは、2018年春に、あれだけニュースになった、KaoRiによる荒木経惟に対する「ミューズ」告発を目にしていなかったのだとしたら、ニュースへのアンテナの感度も低すぎるのではないでしょうか。

第三段落

次の段落の末尾では、加藤が〈ボヤ〉を起こしています。

シュルレアリスムという精神活動の拠り所となった女性がいたと理解するほかなかった。そこに、ニューウェーブの活動との類似性を見出したのである。

この一文を読むと「ニューウェーブという活動の拠り所となった女性がいることを加藤は見出した」となりませんか。そして、この「見出した」時点と対象によって意味合いが異なります。ニューウェーブとしての活動を始めた時点で「見出した」とも、「ミューズ」発言の時点で「見出した」とも解釈しえます。後者で書いているとしたらこの記事執筆時点で、「ミューズ」発言への反省が皆無であることになります。前者の意味で書いているとしても文章としては舌足らずであり、一連の言動で問題を起こした加藤自身の、文章力への反省がないことになります。どの時点で「見出した」のかを明記すべきでしょう。

加藤は、ニューウェーブという考え方・運動と無理心中したいのでしょうか。他の同世代の方々が大変気の毒に思われてなりません。

第四段落

次の、「ところが」から始まる段落については、なにが「ところが」なのかはよく分かりません。

ところが、同じ写真がホイットニー・チャドウィック『シュルセクシュアリティ シュルレアリスムと女たち|1924-47』(1989年、PARCO出版局)では、ファム・アンファン(子供のような女性)として説明されている。

「ある本である写真が〈オートマティスムのミューズ〉と説明されていた。ところが、別の本では〈ファム・アンファン〉と説明されている」ということでしょうか。

シュルレアリスムにおける「ミューズ」と「ファム・アンファン」はどちらも同じ観点から批判されています。私が「短歌研究」時評で引いた、野中『レオノーラ・キャリントン』の「ミューズ」前後を見てみましょう。太字部分が、時評の分量にあわせて省いた部分です。

シュルレアリストの愛人や伴侶として運動に加わり、制作していた若く才能にあふれた女性たちについて、幅広く論じたフェミニスト美術史家W・チャドウィック教授は、シュルレアリストの女性観の問題点を指摘している。それによると、シュルレアリストたちは女性を彼らの想像力の源である欲望―エロティシズム―と霊感の源泉として崇拝したが、ブルトンに承認され活動に参加しながらも、彼女たちは自立した美的能力を有する芸術家とみなされていたわけではなかった。彼らに女性を活動の主体としてみることを妨げた原因は、シュルレアリスムの女性観を形作る概念と原理、それらを作り上げた状況にあった。シュルレアリスムの源泉は夢と無意識であり、女性は彼らを不合理の領域に導く媒介者であった。女性は、「欲望に目覚める以前のまだ欲望の実体を知らないままにそれを口にする子供のような女性」ファム・アンファンであり、霊感の源ともなる美神(ミューズ)であり、「狂気の愛」アムール・フーの犠牲者であり、共産主義がまだ希望でありえた当時の革命の象徴でさえあった。

(野中雅代『レオノーラ・キャリントン』、彩樹社、1997、P.54~55。)

なお、私が引用した「フェミニスト美術史家W・チャドウィック教授」は、加藤の挙げた『シュルセクシュアリティ』の著者です。この点は最終段落への言及で再度扱います。

また、加藤が挙げた『シュルセクシュアリズム』あとがきにおいてすらこうあります。

考えてみれば、一九世紀以降、一九二〇年代から三〇年代にかけてのシュルレアリスム運動ほど、「女」という概念が情熱的な光を浴びた芸術運動はなかったし、シュルレアリストほど女性の創造性を全面的に賛美し、擁護した人々はいなかった。ミューズやファム・アンファンとしての女のイメージ、あるいは魔女や誘惑者としての女のイメージがほとんどすべてのシュルレアリスムの絵画や詩を支配しているといっても過言ではないのである。(P.343)

以上のことから考えると、「ミューズ」と「ファム・アンファン」はシュルレアリスムの歴史をたどるうえでは同じ類の語であるとみなすべきでしょうし、その前提に立てば「ところが」は不要な接続詞でしょう。私が時評で引用した野中『レオノーラ・キャリントン』、ことによっては加藤が挙げた『シュルセクシュアリティ』も、加藤がちゃんと目を通してこの記事を書いたとは考えにくいです。

第五段落

さらに次の段落。

さて、「ミューズ」を禁止用語のリストに登録すべきだろうか。そういう表面的な態度は本質的によい方向へは行かない。大切なのは根っこを変えることである。全ての創作者に対等に向き合うことだ。私自身は可能だと思っている。そうありたい。

「そういう表面的な態度」は「『ミューズ』を禁止用語のリストに登録」しようと考える態度、でしょうか。「登録」することは態度・姿勢ではなく、対処・行動なので、ちょっと噛み合わないように思われます。

それはさておき、「大切なのは根っこを変えることである。全ての創作者に対等に向き合うことだ」という加藤の記述には同感です。濱松の詩客時評も、私の時評も、「それ」を加藤に期待して述べられていたはずです。しかし、濱松や私の時評にすら対等に向き合えていない状況が半年以上も続きました。加藤が「全ての創作者に対等に向き合うこと」はできないのだろうと判断して、私はこのシリーズ記事を始めたのですが、加藤は本当にご自身を顧みてこのように書いたのでしょうか?

第六段落

この点については、大いに疑問があります。「シュルレアリスム(こそが?)、1920年代の女性作家を社会や家族の因習から解放した」と加藤が明言できるだけの論拠がわかりません。1920年代以前の〈女性作家〉の中にも社会や家族の因習から脱却した者は当然あります*4。シュルレアリスムが、1920年代の社会状況の変化や価値観の変動そのものの影響よりも、あるいは他時代の芸術運動と比べても、〈社会や家族の因習から解放〉への影響が大きいことが示されない限り、この点には同意できません。加藤が挙げているチャドウィック『シュルセクシュアリティ』をざっと読んでも、確かに、シュルレアリスムに関わった女性作家が社会や家族の因習と創造的に苦闘したことはわかるのですが、「シュルレアリスムこそが、女性作家を社会や家族の因習から解放した」とまでは私には読めませんでした。

同じ段落の

また、シュルレアリスムの女性作家は、一方的に抑圧されたわけではない。中島の引用した野中雅代『レオノーラ・キャリントン』(彩樹社、1997年)が語っているのは、レオノーラとマックス・エルンストの豊かな相互関係である。

これは、ある意味で正しく、ある意味で間違っています。なるほど、たしかに私が挙げた本はキャリントンとエルンストの〈豊か〉な関係についても書かれています*5。キャリントンとエルンストは、創作者として相互に刺激を与えもしたでしょう。時代的には、フェミニズムが起こる前のことではあります。女性*6を「ミューズ」扱いし、収奪した〈豊か〉さはシュルレアリスムを語るうえで不可欠かもしれません。ただ、その〈豊か〉さを、加藤が現代やニューウェーブの評価に持ち込んで「〈豊か〉だ」とか「自分の回顧だから、自分がそう思ったから許されるべきだ」と述べ続けたから問題なのです。

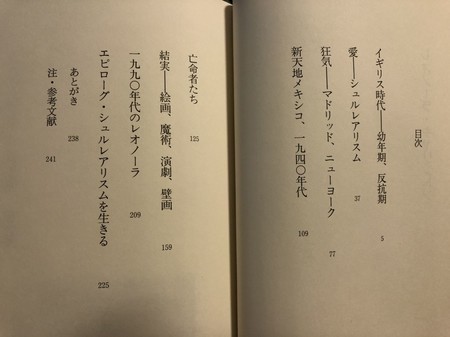

そして、この本はレオノーラ・キャリントンの人生について描いたものであり、エルンストとの人間関係があった時期は全体の中でも一部です。こちらは野中『レオノーラ・キャリントン』の目次です。

エルンストとの関係について主に描かれるのは「愛――シュルレアリスム」と「狂気――マドリッド、ニューヨーク」の2章であり、全体の3分の1近くを占めるとはいえ、加藤が

中島の引用した野中雅代『レオノーラ・キャリントン』(彩樹社、1997年)が語っているのは、レオノーラとマックス・エルンストの豊かな相互関係である。

と言い切るのは、レオノーラ・キャリントンの人生全体をまさにエルンストの「ミューズ」であったことに閉じ込めてしまった心性と何ら変わりありません。

他方、私が明らかに反省すべきなのは、「短歌研究」時評で野中の『レオノーラ・キャリントン』から引いたことです。「短歌研究」時評の締切は2月20日。2月17日の「ミューズ」発言から3日後のこと*7で、元になったチャドウィックの原著(残念ながら、野中の本ではチャドウィック発言の引用元が明らかにされていません)に当たったり、より適切な本や論文を比較検討して選び出したりする時間がありませんでした。同書を選んだこと、それにより加藤が「豊かな相互関係」と(反論めいて)書く余地を与えたのは私の失策でした。「ミューズ」問題を彫琢する上での、より適切な本や論文、研究については、今後の課題とさせてください。

最終段落(第七段落)

「ミューズ」という語は、シュルレアリストの中でも変容している。『シュルセクシュアリティ シュルレアリスムと女たち|1924-47』によれば、アイリーン・エイガーのコラージュ『私のミューズ』(1936年)は「ミューズが外的な原理として存在することをやめ、内面化している。その作品からは自動記述の訓練に熱中することで、無意識のイメージへ歩み寄っている芸術家の姿が見てとれる。ミューズはもはや外的なメタファーではなく積極的で内的な創造原理の一部となった」(P265)というのである。これは例外的なものではあるが、今後も「ミューズ」という語が更新されていく可能性として捉えたい。

は、前後の文脈上も、引用の適切さにおいても、意味がまったくわかりませんでした。

アイリーン・エイガーはイギリスの女性シュルレアリストですが、「ミューズが~となった」と述べる主体は、おそらく同書著者のチャドウィック(英文Wikipedia。)です。修正するならば、

(修正文案)前掲の『シュルセクシュアリティ』では、アイリーン・エイガーのコラージュ『私のミューズ』(1936年)について「ミューズが外的な原理として存在することをやめ、内面化している。その作品からは自動記述の訓練に熱中することで、無意識のイメージへ歩み寄っている芸術家の姿が見てとれる。ミューズはもはや外的なメタファーではなく積極的で内的な創造原理の一部となった」(P265)とチャドウィックは分析している。

という形のほうがより望ましいだろうと想像します。

ただし、この場合の「ミューズ」の語義がどういう意味であるのか、加藤の引用だけでははっきりしません。引用が不適切・不十分だと思われます。加藤の引用した箇所の前後を引きます。

一九三六年のロンドンでのシュルレアリストのグループに参加する二年前、アイリーン・エイガーは何枚かの絵を描いた。それらは古代の詩のミューズへの古典的な隠喩を含んでいた。『現代のミューズ』と『聴き入るミューズ』は両方とも一九三四年に描かれ、これらは女性の化身の伝統的なイコノグラフィーを使ったテーマを扱っている。加えて神聖なハープ、リラ、ハートの形を並べた『聴き入るミューズ』と呼ばれるオブジェは、創造の情熱を解放する助けをしてくれるものだった。一九三六年のコラージュ『私のミューズ』はシュルレアリスムの影響をより濃厚に示している。この作品ではミューズが外的な原理として存在することをやめ、内面化している。その作品からは自動記述の訓練に熱中することで、無意識のイメージへ歩み寄っている芸術家の姿が見てとれる。ミューズはもはや外的なメタファーではなく積極的で内的な創造原理の一部となった。内的なリアリティに呼応した芸術のアイデアは男性、女性を問わずすべてのシュルレアリストたちがもっていたにもかかわらず、それは女性芸術家にとって特別な意味と関係をもち始めていたのである。(pp.264-265。下線中島)

補いつつ要約すると、[エイガーは「古代の詩のミューズへの古典的な隠喩を含」む作品、すなわち「ミューズ」という「女性の化身の伝統的なイコノグラフィーを使ったテーマ」とした作品を制作した。シュルレアリストの<男性たち>が<女性像>に対して付与していた「ミューズ」という語から、本来は男女を問わない、創造上の詩的インスピレーションの構築法を引き剥がし、女性芸術家に取り戻そうとした]というところでしょうか。エイガーの創造に関する箇所を引いて、加藤がいうような「今後も「ミューズ」という語が更新されていく可能性」と捉えるのは、加藤自身も「例外的」というように、かなり無理筋なのではないでしょうか。

この『シュルセクシュアリティ』を、加藤は「ミューズ」発言後に読み始めたのでしょうか。本書の最初におかれている序章の、その最初のページにはこうあります。

しかし、女性アーティストがシュルレアリストの運動の中で果たした実際の役割を(それは一つではなく複数にわたるのかもしれないが)、評価することは非常に困難なことである。というのも彼女たち自身の歴史がしばしば、広く一般に認められている男性シュルレアリストたちの歴史の下に埋もれたままになっているからである。

シュルレアリストたちの文章や回顧録や追想を読んでいると、シュルレアリスム文学のなかで女性が愛の議論の中心を占めているのにくらべて、実際の女性についての記述があまりに少ないことに気づく。しかし、シュルレアリスムにおけるミューズとしての女性の役割が芸術家としての役割より重要であると論じられてきたにもかかわらず、多くの女性がシュルレアリストのサークルを離れたあとも活発に展覧会を開き続けていたという事実は、彼女たちの創造的生活を否定する見解が間違っていることを示すものだろう。女性たちは一九二九年以降のシュルレアリストの展覧会に積極的に参加しているし、彼女たちの個展のカタログにはシュルレアリストの同僚や友人たちによる序文が満ちあふれている。シュルレアリストの運動が女性の自由という問題に関心を示しながら、シュルレアリスムにおける女性の立場についての歴史が〈現実の女性〉によって書かれなかったこと、または〈現実の女性〉について書かれなかったという事実にも注意しなければならない。(P.26。下線中島)

加藤が2月17日よりも前に、この文章に目を通していたならば、「ミューズ」ということばを使うこと自体に相当慎重になれたはずであっただろう、と想像します。そして、「中島裕介に応えて(3)」を書く前にも読んでいたならば――せめて、序章の最初のページだけでも「ミューズ」という語を拾い読みしていたなら、第二段落で

「ミューズ」という語に対する人々の共通認識への理解がなかったのである。

などという発言も出なかったでしょう。自分が挙げた本に、まさにシュルレアリスムに関する「『ミューズ』という語に対する人々の共通認識」が書かれているのですから。加藤には、歌人・文筆家であるならば、文中で書名を挙げるなら、せめて読んだ本の書名に限っていただきたいと思います。

シュルセクシュアリティ―シュルレアリスムと女たち 1924~47 (PARCO PICTURE BACKS)

- 作者:ホイットニー チャドウィック

- 出版社/メーカー: PARCO出版局

- 発売日: 1989/03

- メディア: 単行本

*1:容姿について評価語を口に出してよいかどうか、という問題もあるので、鉤括弧に入れています

*3:しかも、錯誤のポイントが2つある(「第一に」ではない)ようにも書かれています

*4:私は海外小説に詳しくありませんが、それでもブロンテ姉妹やジョルジュ・サンドといった19世紀の作家は思いつきます

*5:ところで、加藤はなぜ、キャリントンを名の「レオノーラ」で書いたのでしょうね(キャリントンがFamily name)。ただ、これは加藤の問題ではなく、不思議なことに前掲の野中『レオノーラ・キャリントン』でも「レオノーラとエルンスト」と書かれています(例えばP.76)。

*6:キャリントンのほか、レオノール・フィニやマリー・テレーズ、そして、名前が残らなかった〈ミューズ〉の方々のように

*7:さらに言い訳をするならば、実は当初、時評原稿は全く別の内容で準備していたのですが、そちらがボツになったため、24時間で「ニューウェーブと『ミューズ』」を書いたのでした……。