1.はじめに

本稿では文学や芸術全般の「作者による作品の制作」と「鑑賞者による作品理解」のモデル化を主に取り扱う。多くの人が「何をいまさら」と思うような、言語学や美学の一論点を概観することになるが、佐々木健一の『作品の哲学』(東京大学出版会、1985年)第5章を援用しつつ、最終的には短歌の制作と読解に関する姿勢の確認を目指す。

2.作者と作品

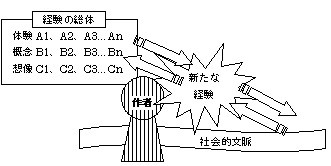

作者も鑑賞者も含め、人はさまざまな風景や現象を見、触れ、五感を活用して体験する。本を読み、芸術作品に触れて、概念を得る。そして、体験や概念をもとに、実際には見たことがない風景や新たな概念を想像する。これらの体験・観念・想像のすべてを、仮に「経験の総体」と呼ぶ。すべては現在までに人が「経験」したことのあるものだからである。

(図1)

人は新たな経験を積むたびに、経験の総体に対して、あるいは社会的な(他人や共同体との関係における)文脈に再配置し、経験の総体や社会的文脈を再構成する(図1)*1。たとえば、みかんを知らなかった者が「みかん」という言葉やその食感を新たに経験することによって、言葉やその食感を他の果物と区別できるようになる。あるいは、ほかの腐った果物の食感やその状態を知っているならば、腐ったみかんを食べずともその味を想像することができるようになるし、「腐ったみかん」というフレーズがどのような比喩的効果をもたらすかが想像できるようになるだろう。

作者は一般的に、経験の総体や社会的文脈を合理的かつ有機的に組織・構成して作品を制作する*2。しかし、経験の総体や社会的文脈とある言葉とを一対一に対応するものとして単純に転写することはできない。たとえば、「みかん」という言葉だけでは、目の前にある「<この>みかん」を指し示さないし、逆に、目の前のみかんを「<この>みかん」とも、「this orange」と呼ぶこともできる。

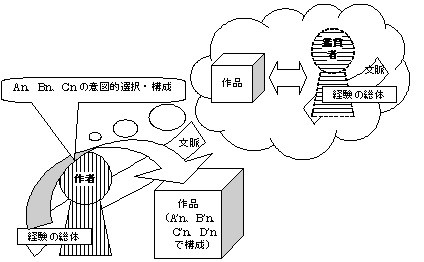

そのため、作者の意図が自動的に表現に変換され、作品へと完璧に構成される、ということはない。作者は、経験の総体のうち体験An、概念Bn、想像Cn(nは任意の値)といった諸要素からなる作品を制作しようと意図する場合、鑑賞者がどのように受け取るかを想定しつつ、無数の可能性の中からその表現A’n、B’n、C’nを選択し、作品を現実化する(図2)*3。

(図2)

作者が選択した表現が作品の良し悪しを決定するのだが、表現A’n、B’n、C’nを合理的かつ有機的な作品として仕上げてゆく中で、作者が積極的に意図していなかった表現(仮にD’nとする)を作品が含み持つ場合がある。この表現D’nもまた、作品の良し悪しに影響を与えるのである。

3.作品と鑑賞者

ここで、鑑賞者の立場に視点を移す。

作品の中には必須かつ不可欠の要素しか持ち込んではならないということは、周知の古典的な制作学的命令である。しかし、視点を変えて、作られた作品の効果の方から見ると、この命令は、藝術作品の中に現に見出される要素はすべて何らかの存在根拠があるはずである、という解釈学的な準則へと転化する。

(佐々木健一『作品の哲学』、P.178)

前述した通り「作者は経験の総体や社会的文脈を合理的かつ有機的に組織して作品を制作する」のであるが、そのようにして制作された作品は鑑賞者にとって「合理的に(必要不可欠な最小限の要素から成り立っていて)かつ有機的に(各要素が置換できないほどの秩序を持って)構成された」ものとして受け止められることになる。

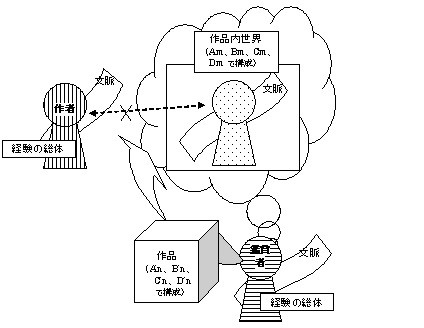

そして、鑑賞者は、作品を構成している表現A’n、B’n、C’n、D’nを、自身の経験の総体や社会的文脈と照らし合わせ、あるいは作者の意図An、Bn、Cn、Dnを推測することで、鑑賞者の印象Am、Bm、Cm、Dm(mは任意の値だが、作者の経験の総体と鑑賞者のそれは異なるので、n≠m)*4として受け止め、再構成する(図3)。この再構成された印象を、鑑賞者にとっての「作品内世界」*5や「作品理解」「作品解釈」などと呼ぶことができよう。

(図3)

作者の意図通りに伝わらない作品を鑑賞する場合も同様で、鑑賞者は同様に眼前に提示された作品を「作者の意図通りに構成された作品」として受け止めるほかない。もし会話の場面であれば、異なる意図が伝わったことが発覚した時点で話者が訂正することができる。しかし、作品を介する場合には「作者と鑑賞者は直接対面しているのではなく、いずれもが第一義的に向いあっているのは作品なのであ」(前掲書P.187)って、作家が意図を伝えられなかったからといって鑑賞者に訂正を求めることはできない。

また、鑑賞者も表現A’n、B’n、C’n、D’nのどれが作者の意図通りであるのか、それらが元は作者の体験、概念、想像のいずれであったか、そして、受け取った印象Am、Bm、Cm、Dmの諸要素が作者の意図通りであるのか、何も明確には分からないし、確認を求めることもできない。作品はその良し悪しに関わらず、作者からも鑑賞者からも独立して存在しているのである。

作者が意図していない表現D’nが作品に含まれること、作者が意図していなかった印象Dmを鑑賞者が作品の中に認めることで、その作品は愚作になる可能性も作者の意図を超えた傑作になる可能性もある。そのため、作者の意図した経験An、Bn,、Cnを鑑賞者が忖度することは作品理解における補助線にはなるが、もしその意図を直接作者から聞き知ることになっても、その意図が作品に対する唯一の正解になるわけではない。

鑑賞者にとっての作品理解とは、「作品の表現A’n、B’n、C’n、D’nから、作者の意図An、Bn、Cnを忖度しつつ、自身の経験の総体や社会的文脈と照らし合わせて、印象Am、Bm、Cm、Dmを検証することである」と言えよう。

4.短歌に沿わせつつ

これまで「作品」と述べたものは全て、短歌における1首、連作、あるいは歌集など、いずれについても適用することができよう。同様に、「作家」は「歌人」に、「鑑賞者」は「読者」に読み替えられる。「経験の総体」と呼んだものは「観念の総体」あるいは「生の総体」と呼び替えてもよい。体験も概念も想像もすべて等しく、人の思考の中で再現可能な「観念」でもあり、人の「生」そのものでもある。

*1:社会的文脈は、作者にとっての(主観的な)概念や想像といった経験の総体の一端と見なすことで単純化できるだろうが、その場合にはいずれ独我論に突き当たる。

*2:これは一般的なケースであるが、情景や経験の総体を経過しない作品を制作する手法の可能性があることを指摘しておく。

*3:短歌においては「言語化」。なお、当然のことながら、音声として表現可能なものだけが言語ではない。加藤治郎の「言葉ではない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ラン!」(『マイ・ロマンサー』)における「!」も、永井祐の「アスファルトの感じが良くて撮っている もう一度 つま先を入れてみる」(『風通し』Vol.1)における一字空けおよび二字空けも言語化の一つである。

*4:作品の表現A’n〜D’nが、鑑賞者にとっての作品の印象Am〜Dmに一対一で転化できるわけではないが本稿では単純化している。また、複数の鑑賞者間の印象の差についても本稿では触れない。

*5:短歌における作中主体も、作品内世界に再構成される人格として考えることができる。